厚生労働省では、免疫アレルギー予防・治療研究事業として、アトピー性皮膚炎の発症・悪化について全国レベルで調査が行われ、予防対策について検討されています。厚生労働省の研究事業でもあるこの調査・研究がどこまで進んでいるか、アトピー性皮膚炎の研究最前線をお伝えします。

子供のアトピー性皮膚炎、発症・悪化研究最前線【前編】

アトピー性皮膚炎有症率に世代間で差がある理由

京大学の研究チームが昨年、東京大学職員2123名を対象に成人のアトピー性皮膚炎(以下アトピーと略す)の有症率を調査しました。

この調査によると年代別の有症率は、

20代で9.8%(うち軽症者は76.9%)、

30代で8.7%(軽症者は72.2%)、

40代で4.4%(軽症者は82.4%)、

50〜60代では2.6%(軽症度100%)

という結果になりました。

年齢が高くなるほどアトピーの有症率が減っているという結果から、「やっぱりアトピーは子どもの病気。大人になれば治るんだ」と考えた方がいるかもしれません。 本当にそうなのでしょうか?

確かに以前は子どもでアトピーを発症しても、成長するに連れて症状が寛解する場合がほとんどでした。

しかし、今の子どもたちが高齢化したとき、アトピー有症率は激減するでしょうか。

おそらくこの割合は大きく変わらない可能性があります。

と言いますのは世代間の有症率の違いは、年齢による差ではなく、それぞれの世代が乳幼児期を過ごした環境の差で、戦後大きく変わった生活環境や食習慣が、世代間のアトピー有症率に大きく影響していると考えられるからです。

この仮説を裏付けるために、発育とともに子どものアトピーがどのように変わっていくのかという研究も進んでいて、長期間同じ子どもたちを調査対象にしてアトピー症状の変化を調べる追跡調査も行われています。

アトピー性皮膚炎発症の実態とメカニズム【1】

アトピー性皮膚炎有症率の調査によって、アトピー発症のメカニズムがだんだん明らかになってきています。 アトピー発症に大きく関係するのは乳幼児期を過ごした環境と大きく関係があることがわかってきました。

子どもの10人に1人がアトピー性皮膚炎

平成14年度に厚生労働科学研究の一環として、アトピー性皮膚炎の全国調査が行われました。アンケート調査でなく、実際に医師が診断を行った調査で、乳幼児〜学童までのアトピー有症率には大きな差がありませんでした。

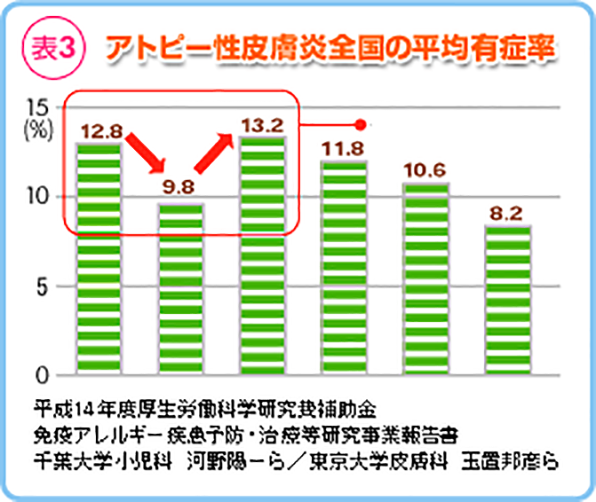

全国平均でみると、生後4カ月では12.8%、1歳6カ月では9.8%、3歳で13.2%、小学1年生で11.8%、6年生で10.6%でした。年代によって多少違いはありますが、乳幼児〜学童期ではおよそ10人に1人がアトピーを発症していることがわかりました。

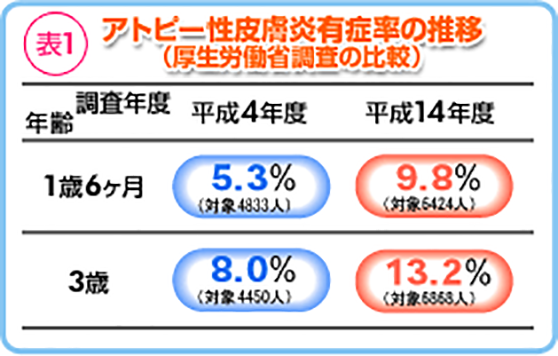

平成4年度に行われた同様の調査では、1歳6カ月で5.3%、3歳で8.0%でした(表1)。1歳6カ月では約1.8倍、3歳では約1.6倍に増加していることがわかります。

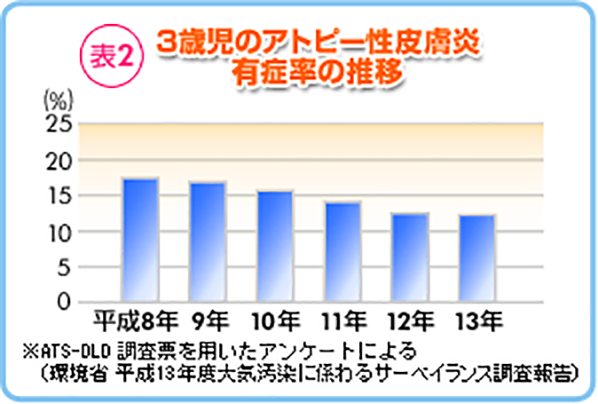

ところが、3歳児を対象に行った別のアンケート調査によると平成8年から13年の間でアトピーの有症率はわずかに減少していることがわかります(表2)。

実際にアトピー患者が増えているのか、減っているのかは、これからの研究が必要ですが、およそ10人に1人がアトピーという数字は決して少なくありません。

生活の質を低下させるこの疾患の性質からも、今後の対策を考えていく必要があります。

アトピー性皮膚炎は遺伝因子と乳幼児期の環境因子が複雑に絡み合って発症する

この全国調査によると、子どもではアトピー有症率に男女差はほとんどありませんでした。

また、かつては農村部と都市部で有症率に差がありましたが、最近は差がなくなっています。

これは全国的に環境のミニ都市化が進行したことが原因ではないかと予想されています。

これらの有症率に関するデータから考えられることは、乳幼児期に育った環境の影響は、アトピー有症率に大きく反映するということです。

もちろん似たような条件で育ってもアトピーを発症する子どもとしない子どもがいます。

環境因子と遺伝因子が複雑に絡み合って、アトピーは発症するからです。

こうした発症のメカニズムについても、さまざまな研究が進められています。

発症要因の最新研究

乳児期の発熱や、黄色ブドウ球菌も発症要因?

国立病院機構福岡病院の調査では、妊娠中の母親の風邪や出生後の発熱がアトピー発症と関連が あることが推定されています。

これは、感染することによって破壊された細胞の内容物が、免疫機能を活性化させてしまうことが考えられますが、現在研究途上でまだ結論は出ていません。

ただし、乳児期の発熱回数が多いほどアトピーになりやすいというデータはすでにあります。

これも発熱によって、全身的な免疫が活性化するためと考えられています。

また、生後4カ月の乳児のアトピー調査で、黄色ブドウ球菌がアトピーに大きな関係があることが千葉大学の調査でわかりました。

アトピーではない乳児では定着しにくい黄色ブドウ球葉が、アトピーの乳児では皮修のない部位にも多く定着しているというデータが出たのです。

黄色ブドウ球菌とアトピー発症の関係についてさらに追跡調査が続けられています。

子供は大人になればアトピー性皮膚は治るのでしょうか。生活環境が昔とは大きく変わり必ずしも良くなるわけではないようです。

調査によると乳幼児期の環境とアトピー性皮膚の発症が関係あるようです。ただしアトピー性皮膚の乳幼児の有症率はわずかに減少しています。

男女差はほとんどなく、地域差も減っていることから全国的に環境がミニ都市化していることが考えられます。

妊娠中の母親の風邪や黄色ブドウ球菌が乳幼児のアトピー性皮膚の発症に関係するというデータもあります。さらなる調査が待たれます。

アトピー性皮膚炎発症の実態とメカニズム【2】

生後4カ月〜3歳までのアトピー性皮膚炎の発症には、成長過程の免疫システムの変化とドライスキンが関わっている

乳幼児〜子どものアトピー有症率はおよそ10%前後ですが、厳密に見ると1歳6カ月児の調査では全国的にどのような調査の場合でもわずかですが有症率が低いという特徴があります(表3)。

これには、成長過程で免疫システムが変化することと関係があることがわかってきました。4カ月時に数値が高いのは、食物アレルギーは2歳までに発症率が高く、年長児は発症が少なくなります。

1歳6カ月ごろにアトピー性皮膚炎の頻度が少し低くなっているのは、この年齢による推移をみていると考えられます。

しかし、3歳時に再び有症率が上がるのは、3歳ぐらいから皮膚の乾燥が始まるので、ドライスキンやダニなどの外部因子によるアトピーが増えるからだと考えられます。

乳児期は母親からもらったホルモンのおかげで、皮脂が多く肌は潤っていますが、3歳頃には最も皮膚の乾燥が強くなるからです。

横浜市立大の研究チームが同一保健所で数年にわたって行っている調査は、アトピー有症率という数字だけを追うのではなく、誰が治って誰が新たに発症したかまでを追跡するものです。

例えばこの調査では、4カ月時と3歳時の有症率はともに約20%でしたが、このうち4カ月時にアトピーを発症していた子どもで3歳時点でも発症している子どもは36%で、64%の子供が改善していることがわかります。

この研究も発症のメカニズム解明に役立つことが期待されています。

誕生月によっても発症率に違いがある

赤ちゃんの誕生月によるアトピーの発症率を調べたところ、秋生まれの子どもの発症率が比較的高いというデータがあります。

発症の原因はさまざまなので一概には言えませんが、子どもの成長過程と季節による環境変化が関係しているといわれます。

生後2〜3カ月で皮膚が乾燥し始めるころにちょうど冬を迎え、ドライスキンが進行しやすく、母親からの受動免疫(※1)のなくなる生後5カ月過ぎに春になり、花粉などの大量のアレルゲンに接触することが原因と考えられています。

もちろん、秋生まれだからといって必ずしもアトピーになるわけではありません。生まれ月に関わらず、このような成長過程を知り、皮膚の乾燥を防ぐスキンケアやアレルゲンを減らす環境整備が大切です。

発症予防の最新研究

母乳やアレルゲン除去はアトピー性皮膚炎の予防に有効か?

子どものアトピーを予防するにあたって、母乳を与えたほうがいいのか悪いのかは、ま だ意見が分かれるところです。母乳を与えたほうがアトピー発症率は高いというデータもありますが、まだ原因はわかっていません。

妊娠中や授乳期間中、自己判断でアレルゲンになりやすい食物を除去するお母さんもい ますが、実はあまり役立ちません。

妊娠中に卵やミルクをやめたお母さんと続けてい たお母さんの子どもを調べると、アトピー発症率 に差はありませんでした。

家族素因がある場合は、授乳中にお母さんがアレルゲンを除去すると乳児期までは発症率を抑えることができるので、短期的には効果があります。

しかし、極端に除去してしまうと発育障害を起こしてしまうこともありえますから、医師に相談し、むやみに制限しないこと、そしてバランスのとれた食事をとることが大切です。

細胞接着分子による予知や予防について

例えば卵アレルギーにもいろいろなあらわれ方があります。

ある人は下痢やぜんそくとなり、ある人はアトピーになるように、症状の出る臓器に達 いがあります。

これはなぜでしょうか。これには細胞接着分子といわれる物質が関係していることがわ かっています。アトピーの場合、皮膚にかゆみや炎症が起きるのは、血管の中を流れて いるリンパ球・白血球に発現する細胞接着分子によって、皮膚に特異的にリンパ球が集 まることによって、炎症を起こしてしまうからです。

理論的にはこの細胞接着分子をもとに、小児アレルギーの予知も可能ですが、現在はま だ研究途上にあります。

生後1歳6か月児のアトピー性皮膚有症率はわずかに下がり3歳で上がります。これは成長過程の免疫システム、3歳位からは始まるドライスキンやダニなどが原因と考えられています。

4カ月児でアトピー性皮膚だった子供のうち3歳になった時点で64%がアトピー性皮膚が改善しているというデータもあります。

秋生まれの赤ちゃんのアトピー性皮膚発症率が高いという報告もあります。春に花粉など大量のアレルゲンに接触することが原因と言われています。

母乳の良し悪しは意見が分かれます。むしろバランスの良い食事が大切です。アレルギー発症には細胞接着分子が関係していると言われていますが現在まだ研究途上です。

監修者プロフィール

小児病態学教授

1973年、千葉大学医学部卒業。専門は小児科学、小児アレルギー学、小児免疫学など。

アトピー性皮膚炎の障害臓器決定に関わる細胞接着分子CLAの存在を解明するなど、多くの業績がある。

現在は厚生労働省、免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業において、「アトピー性皮膚炎の有症率調査法の確立および有症率(発症率)低下・症状悪化防止対策における生活環境整備に関する研究」の主任研究者を務めている。

アトピーに関することはお気軽にご相談ください

※相談無料。強引な商品の販売や治療法への勧誘などは一切行っておりません。

コメントを残す